育儿知识

0898-08980898

当前位置: 南宫28(中国)官方网站-IOS/安卓通用版/手机APP下载 > 育儿知识 > 性格培养

半岛体育议程设置理论作为传播学中为数不多的中层理论,其内涵、外延、发展沿革在考研中被反复关注:

议程设置研究近年来面临着那些理论挑战?它是如何应对的?(2016清华考研题)

清华大学新闻与传播学院教授史安斌和博士生王沛楠于《新闻与传播研究》2017年第10期发表的论文《议程设置理论与研究50年:溯源·演进·前景》是目前对该问题阐述最为透彻的中文文献,今天,小小班给大家划重点啦~

李普曼与拟态环境。对大众媒体与公众的认知之间联系的关注最早可以追溯到美国新闻学研究的奠基人李普曼。1922年,李普曼在《舆论学》中提到,第二次工业革命推动着西方国家城市化的快速发展,大都市取代传统的乡村和社群,吸纳了大量的人口涌入。由于社会规模的扩大,“现实世界”和“我们头脑中的图景”开始出现分离,公众亲身体验以获得的认知开始日益被大众传媒所塑造的媒介环境取代,李普曼将其称为“拟态环境”。对于公众议程上的内容,绝大多数人获得的都只是二手的现实,新闻媒体则成为了连接现实环境和公众认知的主要桥梁。(但是李普曼并未通过实证手段验证该理论)

此后,该思想被帕克、科恩等学者更精确地表述。美国社会学家罗伯特•帕克把新闻视作“能够让人们议论的内容”,他认为“新闻能够促使公众关注并回应某些议题,因而抑制了对其他议题的关注”,媒体对新闻内容的编排和筛选,在无形中决定了什么对公众而言是重要的。而美国科学史学家伯纳德•科恩则将大众传媒与公众认知的关系概括为一个流传甚广的金句“新闻媒体在告诉人们怎么想这一方面可能并不成功,但在告诉人们想什么的方面却异常成功”。

1968年,麦库姆斯和肖通过“教堂山镇研究”才最终通过实证方法确证了议程设置现象的存在,并基于此研究于1972年发表了《大众媒体的议程设置功能》,标志着这个概念和理论框架的正式形成。

他们选取了1968年大选中立场犹豫不决的选民作为样本,比较这一群体对大选中不同议题重要性的认知和他们所接触的新闻媒体对议题的关注程度。研究发现,选民对包括外交、经济、社会福利等议题的关注程度与他们所接触的媒体对这些议题的关注度高度相关。换言之,这些议题在选民心目中的重要性与其在新闻中的显著性几乎完全一致。

议题建构:朗氏夫妇通过对水门事件中媒体与公众意见进行分析,认为议题的形成是媒体、公众和政府三方相互“竞合”的结果,他们将其称为议题建构(Agenda Building)理论半岛体育。

议题融合:麦库姆斯和肖通过研究个体与社会组织的关系,提出“议题融合”(Agenda Melding)理论,力图通过社会团体作为中介消除不同个体与社群之间的分歧,以实现社会整合的目的。

属性议程设置:麦库姆斯等人开始关注大众媒体对议题属性所造成的影响。即媒体不仅能够设置议程,同时还能够提供语境,决定公众如何思考某个议题并评价其价值。这一现象在一系列针对选举报道的研究中得到了证实,大众媒体不仅影响了选民对客体的注意程度,也影响到他们对议题属性的判断。从这个角度来看,大众媒体不仅能告诉公众“想什么”,也能成功地告诉公众“怎么想”。这一结论被认为是议程设置理论的第二层次——属性议程设置半岛体育。

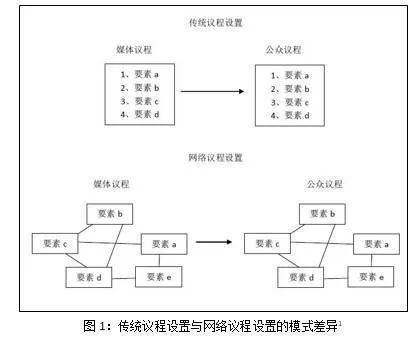

1.在前互联网时代,议程设置理论所代表的大众传播“强大影响”论在很长一段时间内占据着主导地位。屈指可数的几家传统主流媒体在很大程度上影响了公众对政治和社会议题的认知、立场以及相关的行为(例如,选举投票)。但互联网的出现彻底改写了大众传播的图景,互联网具有的信息生产“众包”化、信息来源多元化、信息消费碎片化的特点,使得信息的流动和获取从传统媒体时代的线性模式向网状模式转变,传统意义上的受众也参与到内容生产的过程中。细分网站和利基新闻的崛起使得受众以更为离散的形态遍布互联网的各个群落。在这样的语境下,媒体与受众之间权力关系的转变对经典传播理论的信度和效度都产生了一定的冲击,大众传媒对公众所产生的“强大影响”也开始受到质疑。

2.此外,对于人类认知结构认识的变化也在冲击传统的议程设置理论。不论是传统的客体议程设置还是属性议程设置,都建立在“人类认知结构是线性的”这一假设的基础之上,将公众对客体或属性的显著性认知以线性形态排列。但越来越多的研究表明,人类在获取信息和形成认知的过程中其认知结构并非线性的,而是接近于网络结构。在这个结构中不同节点相互连接共同构成了认知的图谱。由于议程设置理论的核心是分析媒体议程对公众认知的影响,因此对人类认知结构的不同认识也对传统议程设置理论的有效性提出了挑战。

面对上述挑战,麦库姆斯等学者借鉴了网络分析的理论框架,提出了议程设置的第三层次:网络议程设置理论(或称NAS理论)。其核心观点是:影响公众的不是单个的议题或者属性,而是一系列议题所组成的认知网络;新闻媒体不仅告诉我们“想什么”或者“怎么想”,同时还决定了我们如何将不同的信息碎片联系起来,从而构建出对社会现实的认知和判断。

与前两个层次的议程设置理论相比,网络议程设置依然是考察显著性转移的理论框架,这说明它与传统议程设置理论之间具有一脉相承的关系。但与之不同的是,它重点考察的不再是单一议题或属性,而是包含了议题与属性在内的一系列要素的认知网络。

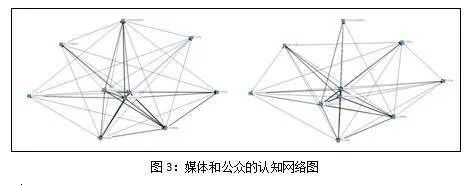

研究者通过文本分析的方式统计了候选人在报纸呈现中出现频率较高的10个性格特质,诸如领导力、经验、能力、可靠性等。同时,通过问卷调查的方式收集了公众对候选人性格特质的描述。

但研究者重点考察的并不是这些性格特质单独出现的频率,而是这些特质“共现”的情况。研究者首先绘制了一个10×10的矩阵,行和列的内容都是10个性格特质。为了计算这些要素之间的关系,研究者统计了要素在文本同出现的频次。如果某部分新闻报道或者受访者描述中同时出现了对“经验”和“可靠性”这两个要素的描述,则在矩阵中对应的“经验—可靠性”一栏进行“累加”(即“加1”)。如果两个要素在文本中频繁地共同出现,那么就可以认为这两个要素之间存在着较强的关系。最终,研究者构建了媒体议程的共现矩阵和受众议程的共现矩阵。

在对这两个矩阵进行相关性分析后发现,二者存在着高度的正相关。这也就证明了媒体对于候选人性格特质的议程网络显著地影响了公众的认知网络。

网络议程设置理论无论是在理论框架还是在研究路径上都有了重要的突破,主要体现在三个方面:

首先是引入了“共现”这一概念,强调以关系为核心的议程设置模式。通俗地讲,如果两个概念在文本中不断同时出现,那么人们在认知过程中通常会认为这两者是存在一定关联的。例如,美国媒体在911之后经常会在报道中提及伊拉克前总统萨达姆,致使民调显示大多数美国公众认为萨达姆有911有关。但现实是,没有任何证据能够证明这一指控。媒体错误地构建了这样的联系,致使公众的认知网络与客观真实之间出现偏差。

其次,“度中心性”取代“频率”,成为衡量要素显著性的主要标准。“度中心性”在网络分析中刻画的是一个节点的关系数量总和,度中心性的分值越高,说明这个节点在整个网络中与其他要素之间的联系越紧密。相比于前两个阶段的议程设置理论使用“频率”作为衡量指标,度中心性提供了一个更为全面的视角,帮助研究者在一个更为宏观的语境下评估不同要素在公众认知系统中所处的地位。

第三,NAS理论提供了一个具有统摄性的框架,能够将客体与属性进行整合性的分析。在前两个阶段的议程设置中,客体与属性被认为是两个孤立的要素。但是在媒体的报道和公众认知中,客体及其属性通常是融合在一起的。因此前两个阶段的议程设置并没有真正完整地呈现出李普曼所描绘的“我们头脑中的图景”。网络议程设置则改变了这种情形,客体和要素能够被同时描绘在同一个认知网络上,这无疑更加准确地反映了公众的认知结构。

传统议程设置理论的重要的意义在于,它颠覆了另一个传播学研究的里程碑——1940年进行的“伊里县研究”——以来形成的“有限影响论”在媒介效果研究中的主导地位,使得媒介的“强大影响论”从一个全新的角度获得了复兴。

而从传统议程设置理论到属性议程设置理论所印证的是传播研究中的“强大影响”论。按照这一理论脉络,大众传媒对公众的影响能力和程度也在不断加深。虽然从研究重点来看,二者都聚焦于某个议题的显著性如何从媒体议程向公众议程转移,但传统议程设置理论的重点落在传播效果研究的初始阶段——“赢得关注”,而属性议程设置理论则关注传播效果研究的终端——形成认知。按照属性议程设置理论的思路来看,大众传媒在影响公共舆论的内容(议题)、形塑公共议题的价值取向方面扮演了更为重要的角色,这使得议程设置理论的应用范畴得到进一步扩展。

议程设置的第三层的网络化结构则更精确地描绘了公众对议题的认知形态。在认知某个议题的过程中,对各种要素的认识不是孤立的,因此要素的显著性不是以单纯线性的形态排列的,此前议程设置理论隐含的线性关系也使得不同要素间的关系被过分简化,从而抹杀了要素之间的相互关系对受众所产生的影响。

此外,网络议程设置对于理解新媒体环境下议程设置形态的变化具有重要意义。从更加宏观的视角来看,NAS理论的提出不仅推动了议程设置这一经典理论在新的媒介环境下不断演进,同时也意味着“网络分析”(network analysis)——目前发展较为成熟的是“社会网络分析”和“语义网络分析”——将成为未来传播学研究的“主干道”。早在20世纪30年代,社会学和社会心理学研究中就已经出现了利用社会网络分析描绘群体关系和人际互动的情形 ,这可以被视作网络分析与传播学研究最早呈现出的关联。但是在经历了以线性传播为主导的、“独白式”的大众传播时代,网络分析在传播研究中逐渐边缘化。以互联网为代表的新媒体的崛起,推动了从“媒介即讯息”到“新媒介即关系”的传播结构转变 ,则重新将以关系研究为核心的网络分析带回传播研究的中心。